Nos últimos tempos, as hashtags #primeiroassedio e #meuamigosecreto fizeram muito barulho pela internet. É bom demais ver a união de vozes de diversas mulheres dando destaque para problemas tão sérios como as violências físicas, sexuais e psicológicas que nos rondam a todo momento. E é também doloroso ver tantos relatos terríveis e, infelizmente, comuns. Graças a essas hashtags, foi possível sistematizar de forma mais concreta o que feministas falam o tempo inteiro, que toda mulher tem uma história de horror para contar. Estatísticas sobre violência existem aos montes, porém, com essas campanhas, esses números ganharam rostos e muita gente teve a chance de ver conhecidas, amigas, irmãs, primas, colegas de trabalho, mães e outras pessoas próximas relatando alguma situação ruim.

O machismo e a cultura do estupro pregam que é um direito masculino amedrontar, dominar e possuir sexualmente tudo o que for vulnerável (e assédio, por exemplo, é a lembrança disso, não é “elogio”, como alguns pensam) e que o corpo do sexo feminino é algo público e inferior, principalmente quando não escoltado por um homem. Tanto que o site ThinkOlga, que iniciou a campanha #primeiroassedio após vários caras tecerem, redes sociais afora, comentários nojentos e pedófilos sobre uma participante de 12 anos do MasterChef Jr., analisou milhares de tweets e constatou que a idade média do primeiro assédio na vida de uma mulher, dentro do recorte observado, é aos 9 anos de idade – eu, como muitas de vocês, sabia disso na pele (algo que temos que discutir mais e mais: pedofilia não é exatamente uma patologia nem exceção, mas parte da cultura do estupro, pelo visto).

Já o uso da hashtag #meuamigosecreto foi uma iniciativa do coletivo Não Me Kahlo, que também se espalhou rapidamente e foi bastante divulgada pela mídia nacional (e ganhou espaço até em veículos internacionais). Por meio da hashtag, mulheres puderam relatar comportamentos machistas de ex-companheiros, colegas de trabalho, amigos, figuras públicas e etc.

Um monte de gente (homens, principalmente, claro) tentou esvaziar o assunto, dizendo que os posts não passavam de “mimimi” e indiretas (como se o Facebook, por exemplo, já não fosse um grande mar de indiretas). No entanto, como já escrevi antes pelas redes sociais, achei as campanhas úteis para que mais gente pudesse ter uma visão sistêmica da violência contra a mulher. Não somos indivíduas assediadas porque merecemos passar por isso, mas membras de uma categoria historicamente vista como inferior e violável – e quanto mais gente falando a mesma coisa ao mesmo tempo, mais fácil compreender esse ponto. Por isso, uma consciência coletiva é importante para o fazer político (sem união e percepção de que existem muitas demandas em comum, fica difícil articular ações em grupo), e a internet é uma excelente ferramenta para a criação dessa consciência.

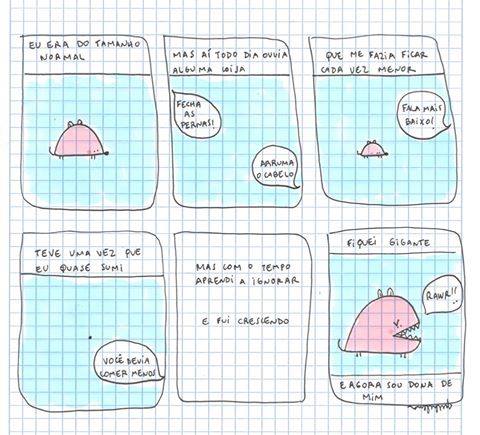

imagem retirada da página do Facebook chamada Meu Amigo Secreto É:

Dimensão das violências

Com a enxurrada de denúncias, passei a ver ainda mais gente se dando conta de como o assédio contra pessoas do sexo feminino é algo normatizado pela sociedade, mesmo que o alvo sejam crianças. E percebi também que um monte de gente que nunca tinha se interessado por questões feministas antes, participou dos movimentos virtuais e colocou a boca no trombone.

Por mais que esses desabafos tenham acontecido em um espaço limitado, principalmente entre pessoas privilegiadas com acesso à internet e etc, tive esperança da possibilidade de uma mudança de cenário, ainda que em um futuro distante. Quebrar ciclos de silêncio é fundamental para que as mulheres passem a confiar umas nas outras – e para que abusos, assédios, estupros e outras violências sejam nomeadas corretamente ao invés de tratadas como algo que acontece com “quem merece” ou “não se comportou”. O que a gente merece é respeito, oras.

Em um mundo ideal, agressores seriam devidamente punidos e rechaçados e vítimas não precisariam se ausentar de espaços públicos para conseguir segurança física e psicológica. Mas o que a gente vê acontecendo é o contrário: os caras que fazem merda estão por aí, impunes, enquanto mulheres são hostilizadas e culpadas pelas violências cometidas contra elas. E são inúmeros os relatos do despreparo do poder público em lidar com as especificidades das violências que as mulheres sofrem.

Na semana em que o #meuamigosecreto estava bombando, por exemplo, uma mulher foi presa em Brasília por dirigir alcoolizada para denunciar estupros que havia sofrido. O caso ganhou notoriedade porque amigos dela buscaram ajuda pelas redes sociais. A mulher foi para a delegacia de madrugada e só no dia seguinte foi encaminhada aos exames necessários para comprovar os crimes sexuais e tudo mais – e o responsável pelo caso passou a negar que ela foi autuada e que a denúncia de estupro não foi imediatamente levada a sério, o que é bem estranho, visto que quando os amigos dela apareceram pedindo ajuda, a mulher já estava há muitas horas na delegacia e as coisas só mudaram quando advogadas e imprensa foram ao local.

Exposição nominal de “supostos” agressores

Em Brasília, um dos desdobramentos do uso da hashtag #meuamigosecreto foi a exposição nominal de caras que fizeram merda. Mais do que isso: surgiu um blog expondo, além de nomes, fotos e tipos de crimes “supostamente” (olha o resguardo jurídico aí, gente) cometidos por onze rapazes. Se os homens já estavam preocupados com as “indiretas”, a partir daí, começaram a brotar análises masculinas (e algumas de mulheres também) sobre como esse tipo de atitude é errada, precipitada e deveria ser resolvida na justiça. O caso que citei ali em cima, da mulher que foi presa ao dirigir alcoolizada para denunciar os próprios agressores, é um exemplo de como o acesso à justiça é muito mais complicado do que se pensa quando o assunto é violência física, sexual e psicológica contra a mulher (e fica ainda mais complicado se ela for pobre, se tiver se relacionado com o agressor, entre outras inúmeras questões). Além do mais, existem crimes difíceis de tipificar e muitos preconceitos a serem quebrados dentro da nossa cultura.

Como disse uma amiga em resposta a um texto péssimo contra o blog (que mais defendeu homens do que realmente propôs alguma ajuda às vítimas, mas não vou divulgar ele aqui), “esta forma de denunciar violência sexual – sentar em um banco frio de delegacia e relatar a um completo estranho tudo o que se passou com seu corpo, ter de explicar por que estava sozinha, por que vestia aquela roupa, por que bebeu demais em uma festa, por que você se submeteu a toda uma infinidade de fatores que te levou a sofrer a violência – tudo isso foi criado por homens e para homens defenderem sua própria ‘honra’. As mulheres precisam se desdobrar em mil para provar que são vítimas. Os jornais, ao noticiar um estupro, nunca dizem ‘vítima’, é a SUPOSTA vítima, o SUPOSTO estuprador. Quando uma pessoa é assaltada, não se fala em SUPOSTO assaltante. Ninguém duvida de uma pessoa que foi assaltada. Para declarar a nítida incompetência do Estado em proteger as mulheres, para provar que as denúncias formais não trazem justiça para a maioria de nós, foi por isso que o blog apareceu. Um grito em meio ao silêncio que toda a sociedade faz quando uma mulher é estuprada. As vias judiciais não são eficientes nem eficazes em nos proteger”.

Claro que blogs anônimos abrem uma porta perigosa. Uma coisa são mulheres desamparadas buscando formas de chamar a atenção para seus problemas e outra são homens que já possuem recursos e leis a seu favor utilizando esses meios para difamarem ainda mais mulheres do que eles já difamam (não vamos fingir que isso não acontece, porque acontece o tempo inteiro, a manutenção de privilégios masculinos passa também pela difamação da mulher). E isso pode rolar. Sem contar que se a identidade da autora (ou autoras) do blog for descoberta, é perigoso. E as próprias vítimas podem sofrer retaliação. Mas devemos também pensar mais a fundo: por que será que foi preciso chegar a esse ponto? E mais: por que não existe toda essa mobilização quando é para prevenir ou punir crimes sexuais? Por que a polícia foi tão rápida em abrir inquérito para apurar as ~denúncias de calúnia~ envolvendo o blog e não tem a mesma velocidade quando denunciamos stalkers ou blogs que disseminam discursos misóginos, homofóbicos e racistas? Por que discursos de ódio não chocam tanto quanto mulheres tentando se proteger? Por que a honra dos caras envolvidos está sendo mais debatida do que a saúde física e psicológica das vítimas?

Um dos caras apontados como agressor se manifestou, assumiu o crime e mandou um “desculpa aí” para a vítima. Nós, mulheres, somos tão pouco valiosas assim para que essas violências sejam vistas com tanta banalidade?

Muitos dos rapazes indignados com a exposição são amigos de agressores e/ou de caras misóginos que desumanizam mulheres e chamam todas de vadias, vagabundas, burras e coisas do tipo (ou eles mesmos são assim). Onde estava essa indignação antes? Não é possível que nunca tenham visto nada de errado nos bróders. Eu mesma faço trabalhinho de formiga há muito tempo (e sei que outras minas fazem), apontando as merdas que vejo, e já ouvi muita justificativa tipo “ai, o fulaninho playboyzinho que assedia meninas alcoolizadas que estão dormindo tem muitos problemas, tadinho” ou “o misógino escroto do rolê usou muita droga e acabou ficando assim meio doidinho, não é por mal”, “o artistinha machista é gente boa, juro”. Passação de pano atrás de passação de pano, enquanto nós nos tornamos as chatas, as doidas, as malucas, as mal-comidas, as que falam demais.

O que me parece é que para a sociedade atual, estupro não é um problema. O problema é ser chamado de estuprador (o mesmo vale para outros crimes). Ninguém se importa com os sentimentos e a dor das vítimas, a misoginia tem raízes tão fortes que o sofrimento real de uma mulher vale menos do que a ‘honra’ de um cara. “Não estraga a vida dele só por isso”, é o que muita mina por aí costuma ouvir quando quer expor sua situação, sendo que esse “só” era a dignidade e integridade física e psicológica dela.

Não tenho respostas definitivas sobre nada, só várias perguntas e convites à reflexão. E gostaria mesmo que se tornasse cada vez mais comum o diálogo sobre violências no momento em que elas acontecem. Vamos parar de fechar os olhos, por favor? Expor é errado? E agredir? Quanto tempo da sua vida você dedicou defendendo um cara? E uma mulher?

Estamos todas no mesmo barco

É muito difícil mapear o meu primeiro assédio porque isso é algo que acontece há muito tempo e o tempo todo. Uma das primeiras vezes que alguém mexeu comigo na rua (das que eu me lembro, pelo menos) e me deixou chocada pela “falta de modos” (pra não dizer pior) foi um senhor de idade, aqui em Brasília. Ele agiu de forma tão sorrateira (murmurou coisas tipo “gostosa” e afins quando não tinha ninguém olhando), que fiquei apenas envergonhada e sem reação, esperando meu ônibus após uma prova do PAS. Homens de faixas etárias diversas – mesmo os que supostamente deveriam ter adquirido alguma empatia ao longo do acúmulo de experiências de vida – podem ser babacas.

E tenho memórias anteriores de acontecimentos bizarros, tipo um conhecido da família que, durante um churrasco, lambeu e mordeu minha bochecha de um jeito muito esquisito, meio lascivo. De estranhos olhando para os meus seios que começavam a crescer, quando eu era pré-adolescente, o que me deixava com muito nojo de mim mesma. De comentários sobre as minhas pernas grossas quando eu era apenas uma criança. Tenho várias outras lembranças, e poderia escrever um livro inteiro só sobre isso. Mas não é fácil lidar com esses assuntos, porque ás vezes envolvem laços sociais e familiares que a gente quer ou precisa manter, envolvem sentimentos mistos de raiva e compaixão com pessoas que convivemos, envolvem questões que não queremos aceitar e falar sobre publicamente, envolvem tantos sentimentos angustiantes e conflitantes, que imagino que o que vemos em textos como este seja apenas a ponta do iceberg, embora pareça muita coisa.

Estive no Rio de Janeiro recentemente e saí com um conhecido de uma banda que gostava e admirava a trajetória. Nos falávamos pela internet e pensei que seria a primeira vez que a gente iria conversar de verdade ao vivo. Adoro música, estou sempre em shows e acompanho o que rola musicalmente em diversos lugares do Brasil e do mundo. Mas ainda não aprendi que ser mulher é difícil em qualquer ‘cena’, mesmo naquelas que se dizem diferentes, descoladas e alternativas. Em um breve resumo (muito breve mesmo): não senti nada pelo cara, que forçou a barra mesmo assim e agiu que nem um idiota, tentando fazer coisas que eu não queria. Ele foi brusco, grosseiro e desesperado. Em um local fechado, (“vamos ali deixar uns discos”), mostrou o pinto sem contexto algum pra isso, ficou apertando meu braço e depois perguntou o porquê de eu estar tão nervosa. Detalhe: ele é gigante e eu sou baixinha e, sim, tinha bebido várias cervejas, o que me tornava mais vulnerável, embora estivesse consciente (se não estivesse, estaria correndo mais risco?).

Além do medo (mas nada além disso aconteceu, felizmente), me senti humilhada por não ter sido levada a sério enquanto uma pessoa que gostava do trabalho dele. A gente mal conversou algo que preste, o cara só me enxergou como uma vagina ambulante mesmo. Minha vontade era de ter gritado loucamente que tive muito medo de ser estuprada, e sair arrancando todos os adesivos feministas que estavam hipocritamente colados no rolê dele. Mas acabei sendo trouxa e fui mais branda do que deveria. E o cara está por aí, postando coisas lindas, fofas e feministas nas redes sociais, achando que ninguém sabe que ele é um mostrador de piroca que ainda por cima maltrata ex-namoradas e dá guitarradas em minas, entre outras coisas que não tenho confirmação (recebi essas informações pelo que os machos chamam de “fofoca”, mas eu chamo de “mulheres traçando perfis na tentativa de criar espaços mais seguros ao redor delas”).

E vocês pensam que esse dia acabou por aí? Não. Peguei um táxi para ir embora. Entrei no carro muito triste e o taxista, talvez tentando surfar na minha aparente vulnerabilidade, começou a puxar conversa, falar que eu era bonita, interessante e chegou ao ponto de pedir pra eu desistir do meu destino e sair com ele naquele momento. Tudo isso em um tom meio ameaçador, quase me coagindo a dizer sim para que a situação parecesse consensual. Passei a viagem inteira segurando para não chorar. Mais uma vez o medo de ser estuprada rondava a minha mente, e eu agia com muito cuidado, tentando não dar muita bola, para ele não usar isso como justificativa, caso fizesse algo contra mim, e não ser muito grossa, para não irritá-lo e não “provocar” uma reação imediata e ruim. A cada resposta negativa, ele insistia mais e mais, e dizia as mil coisas que gostaria de fazer comigo. (Poucos dias depois, li a história de uma menina que foi estuprada brutalmente ao pegar um táxi no Rio e fiquei apavorada – e ouvi histórias do tipo sobre a tia de uma amiga). Argh.

No fim do dia, nada tinha acontecido comigo, fisicamente. Mas passei tanto medo e raiva que, sério, só conseguia pensar no tanto que homem pode ser um lixo. Todos os tipos. Quando desci do táxi, estava tão atordoada que a vontade de chorar passou e não voltou mais. Ela se entranhou em mim e virou uma bola de aço pesando no meu peito. Dormi um pouco, mas logo acordei, com o coração disparado, a respiração abafada (tenho problemas com ansiedade). Bebi água, me alonguei, mas não adiantava. Foram horas de agonia, revivendo não apenas os acontecimentos do dia, como os da minha vida inteira. O que separa um assediador “brando” de um estuprador? A oportunidade? O quê?

Lembrei de quando fui para Cuiabá, ano passado, e levei cantadas de mais de oito caras diferentes (comecei a contar, de tão bizarro que tava), fui perseguida por uma moto em uma rua deserta e, quando finalmente cheguei ao meu destino, comecei a tocar desesperadamente a campainha da casa da minha amiga, enquanto dois homens em um caminhão ficaram me encarando e cochichando entre si, fazendo eu pensar que eles iriam me enfiar lá dentro e fazer alguma coisa. Tudo isso aconteceu em – pasmem – um espaço de tempo de mais ou menos uma hora. E do ~melhor amigo~ de um namorado que tive em São Paulo, que tentou abusar de mim enquanto eu e meu namorado dormíamos, abraçados e bêbados após uma festa muito legal (ou seja, nem a ‘honra’ do macho amigo o moleque respeitou – e outros dois rapazes estavam por perto e não fizeram nada). O imbecil foi pego no flagra pela minha ex-sogra e teve a coragem de dizer que eu tinha dado em cima dele (dormindo?). Ela nem gostava muito de mim, mas enxotou o cara de casa e me apoiou de verdade, pois realmente baniu o rapaz do convívio familiar e achou um absurdo o que ele fez (isso é sororidade, gente). Essa, aliás, foi a minha primeira e última experiência com a Delegacia da Mulher – liguei para ver o que podia ser feito e fui tratada com tanto desdém que desisti. E a pessoa queria, imediatamente, dados do assediador que era impossível eu ter, e foi pouco solícita e gentil. Lembrei também de quando fui dar uma volta de bicicleta e um tarado ficou me mostrando o pinto no Parque da Cidade de Brasília, enquanto se masturbava, e me deixou com medo de andar por lá sozinha até hoje (e seguranças do local disseram que “é assim mesmo”). E dos ~urubus de porta de escola~ (é assim que chamo homens mais velhos que ficam fazendo amizade com gente que ainda está no colégio), que eram escrotos e assediavam amigas, conhecidas e eu.

Lembrei de um amigo, da música de novo, que eu gostava bastante e tinha um discurso lindo, maravilhoso, sensível, feminista, empoderador e incentivador, e que mudou bastante e passou a ser bem grosseiro assim que ele percebeu que não iríamos ter nada. Dos caras que eu andava quando adolescente, que tocavam em bandas de hardcore, eram vegetarianos… E extremamente machistas, misóginos, homofóbicos e racistas – e muitos possuem um histórico sinistro de comportamentos violentos e/ou psicologicamente abusivos. Lembrei de outros caras que adoram falar de desconstrução de comportamentos e novos modelos de vida, mas agem que nem todos os homens que criticam. Estou farta desses homens que se dizem sensíveis, mas só defendem a autonomia-da-mulher-de-dar-pra-eles (mas se for pra outros e pra eles não, daí é tudo ‘vadia’). Todas as nossas outras questões que são muito mais urgentes, principalmente as que passam direto pela mudança de comportamento deles, são esquecidas. Nos levar a sério e prestar atenção no que a gente faz, sem que o nosso corpo seja uma moeda de troca, parece algo fora de cogitação, bem como nos tratar de forma decente mesmo que nossa vagina esteja indisponível – ou já tenha sido consumida, já que pra muitos ela parece mais uma coisa do que parte de um ser humano. A heteronormatividade e toda essa hierarquia e obrigatoriedade sexual que permeiam as relações entre homem e mulher são uma bosta.

(Aliás, liberação sexual é o caralho, eu quero é trabalho digno sem macho do meio cultural que se acha revolucionário me fazendo propostas vergonhosas de emprego e oferecendo salários baixíssimos – e ainda se vangloriando que “só trabalha com mulher”. Quero ser ouvida por pessoas do meu convívio quando aponto que não é legal reforçar estereótipos preconceituosos sem que tentem me pintar como louca porque minha voz abala a estrutura de grupinhos fechados que sobrevivem a base de bullying. Quero poder pagar a porra de uma conta no banco sem que eu precise escutar o que os caras no caminho acham da minha bunda. Quero que ideias e palavras de mulheres preencham jornais, revistas, livros, escolas, palestras, rádio, televisão e o nosso corpo pare de ser visto como entretenimento – a atenção midiática e com prazo de validade dada ao nosso corpo não passa de uma migalha com o intuito de nos enganar, tipo “vejam como vocês já possuem espaço!”, enquanto o real poder continua na mão de homens).

Lembrei de pessoas que amo que foram agredidas por parceiros, abusadas por amigos, violentadas por parentes. De professores que gastavam o precioso tempo em sala de aula disseminando piadas misóginas sobre como pegar mulher ou sobre como somos naturalmente tapadas e malignas. De pais que simplesmente escolhem não exercer a paternidade. Lembrei de mulheres incríveis que tiveram o próprio desenvolvimento intelectual, físico e emocional comprometido, porque precisaram cuidar de pais, irmãos, maridos, filhos – abraçaram o mundo, enquanto ninguém abraçou elas de volta. Lembrei de tanta coisa, tanta coisa mesmo, que resolvi escrever, escrever, escrever. E escrevi muito, mas não tudo. Não o suficiente. Não o bastante. Algumas coisas não consigo nem colocar pra fora. Mas, mesmo assim, consegui transformar a dor em força, ainda que lacunas não preenchidas continuem a existir.

Eu não vou me sentir culpada por ser uma mulher querendo viver a vida, a arte, o amor e o espaço público de forma realmente intensa e autônoma. Os caras que tentam despejar em nós, mulheres, o peso da própria cegueira, falta de autoconhecimento e de uma identidade fragilmente construída em noções cruéis de dominação (mesmo que isso tudo venha disfarçado em uma linda melodia ou obra de arte) que carreguem a culpa de serem os merdas que são (minha coluna, aliás, está cada vez mais ereta, enquanto eles estão cada vez mais corcundas).

Que os silêncios sejam todos quebrados e seus estilhaços rasguem os ciclos de violência.

P.S: Vale ressaltar que esse texto é de uma mulher branca, com ensino superior completo e outros privilégios. Ou seja, a situação de muitas outras mulheres é ainda MUITO PIOR e MAIS DIFÍCIL. E eu sou jornalista e circulo mais em ambientes relacionados à comunicação e cultura, mas todos os meios tem suas histórias de horror pra contar (nem o Itamaraty escapou), só que certos lugares ganham destaque com mais facilidade.

—

EDIT: Este texto foi escrito em dezembro de 2015. Faço um adendo agora, em novembro de 2016, quase um ano depois, para acrescentar que, em julho, sofri tentativa de agressão física (com inúmeras testemunhas) durante o lançamento de um livro de um amigo, por parte de um colega do ‘cara da música do Rio de Janeiro’ citado acima. Ainda fui “acusada” de provavelmente ser uma ‘chupadora de xoxota’, risos, entre outros insultos lesbofóbicos e extremamente machistas. Ah, e outras mulheres compartilharam seus relatos envolvendo a mesma pessoa.