Finalmente estou tirando a poeira do blog e fazendo o primeiro post de 2018. São tantas coisas acontecendo que, às vezes, me sinto tonta, inútil e paro de ver o sentido de ficar postando minhas ideias na internet. Contudo, navegar é preciso, não é mesmo? Por isso, tenho a honra de receber aqui mais uma conversa entre eu e duas mulheres que admiro muito: Clarissa Wolff, do canal A Redoma de Livros e da incrível coluna na Carta Capital com o mesmo título, além de autora do blog Doce (Catárticos); e Amanda V. (Deixa de Banca), jornalista e a mente por trás de um dos blogs mais divertidos que conheço.

Esse formato foi proposto pela Amanda e tem sido muito agradável poder abordar temas importantes de forma descontraída. Espero que vocês estejam gostando de nos conhecer desse modo um pouco mais íntimo! Em nossa primeira conversa, falamos sobre aquilo que nos une: escrever na internet. A segunda abordou reflexões sobre beleza. Agora, na terceira, relembramos como entramos em contato com o feminismo pela primeira vez e discutimos os desdobramentos que o tema trouxe para nossas realidades.

A gente debateu sobre questões atuais que envolvem o feminismo no contexto da internet e de uma sociedade consumista, que dissolve movimentos com o intuito de torná-los palatáveis, e enfatizamos a constante necessidade de práticas realmente politizadas, que priorizem as urgências atuais e tenham um posicionamento ético como norteador. Não deixamos de abordar também contradições e complexidades inerentes ao ser humano! Se liguem:

Vulva Revolução: Oi, gente! Eu queria falar sobre como o feminismo começou a fazer parte de nossas vidas. E discutir como a relação com o movimento, teoria e afins acaba influenciando tanto a nossa forma de se relacionar com o mundo, quanto como o mundo se relaciona com a gente. Falar de cobranças, exigências de perfeição, benefícios e muito mais.

Pra começar: quando vocês entraram em contato com o feminismo, inicialmente?

Deixa de Banca: Acho que a primeira vez que entrei em contato com o feminismo foi lendo “O diário da princesa”, rs, um livro do começo dos anos 2000. A personagem principal se considera feminista. Um dos conflitos da história inclusive é ela querer ser uma “mulher independente” mas acabar desejando coisas que reconhece como misóginas. Como eu gostava muito desse livro, eu acabei não antagonizando o feminismo, eu o reconhecia como uma parada massa e da qual eu queria fazer parte.

Clarissa Wolff: Minha mãe sempre falou que era feminista, e eu cresci convivendo com essa palavra. Ela não estudava a fundo teoria de gênero na época como veio a estudar mais tarde, era aquele feminismo zero acadêmico, mas muito material: mulher pode fazer tudo que homem pode etc.

Vulva Revolução: Comecei a ler muito cedo e passava muito tempo sozinha lendo livros da biblioteca pessoal do meu tio. Foi assim que descobri o que era, tinha livro que citava ironizando, tinha livro que citava apoiando… Mas foi adolescente que comecei a ouvir bandas feministas, tipo Bikini Kill, e entender mais, embora eu também tenha crescido com essa ideia de que mulheres podem tudo. Ou melhor, quase tudo, pois sofri cerceamentos em um misto de conservadorismo familiar e senso de proteção das mulheres da minha família, que sabiam na pele que estamos expostas à violências específicas e, do modo que consideravam certo, tentavam alertar as mais novas.

Deixa de Banca: Minha mãe nunca se reconheceu como feminista, eu nem ouvia esse termo lá em casa… Mas ela sempre me incentivou a investir na minha carreira e a ter independência financeira em vez de priorizar casar ou ter filhos.

Vulva Revolução: Sobre “O diário da princesa”, o livro falava especificamente de misoginia e esses termos? Eu nunca li, então fico boiando.

Deixa de Banca: Fala sim! Elas falam sobre como a mídia é misógina, zoam os meninos da escola, hahaha. O livro é beeeeem moderno, me faz pensar em como estamos em momento de backlash mesmo.

Vulva Revolução: Gente, e eu sempre olhei com preconceito. Tá vendo que coisa feia, a gente às vezes descarta coisas que parecem “de menininha” automaticamente, rs.

Deixa de Banca: Bridget Jones também fala sobre feminismo aliás, haha.

Clarissa Wolff: Eu li ambos e não lembro disso.

Deixa de Banca: Mas naquela linha pós-feminista, acho que na época era bem forte esse conflito entre sentir que você precisa ser “independente” mas ao mesmo tempo querer viver um amor romântico, ser bonita etc.

Vulva Revolução: Que é o feminismo que a maioria de nós entra em contato primeiramente, não é? Essa ideia que “lava” os preceitos fundamentais do movimento para que ele permaneça vendável e a gente continue pensando a partir de um viés que privilegie a heteronorma e agrade o olhar masculino.

Deixa de Banca: Sim! Na adolescência foi bem forte pra mim essa visão do feminismo enquanto “liberdade sexual”, de poder transar “com quem quiser”.

Clarissa Wolff: Siiiiiim!

Vulva Revolução: Isso me faz pensar que, sei lá, às vezes nossas avós dizendo “não vá sair com esse cara, menina” porque sabem que um desconhecido (e até mesmo conhecido, convenhamos) pode nos causar males que a gente sequer imagina acaba sendo mais feminista na prática do que o que a gente absorve do feminismo mainstream que nos mantém na engrenagem que o sistema quer. Pra falar de liberdade sexual entre quem se relaciona com homens, por exemplo, tem que alertar sobre violência masculina, não tem jeito. É o nosso tempo ainda, infelizmente.

Deixa de Banca: Com certeza! Minha mãe ficava super preocupada comigo, falava que eu não podia confiar nos homens, que eles iam ficar falando mal de mim. E eu ficava com raiva porque achava que ela tava sendo conservadora, haha, mas hoje entendo que ela estava certa. Só mais velha fui ver que não era liberdade nenhuma, eu só tava colaborando com a minha própria objetificação. O que ajudou a despertar pra isso foi ler “Female Pigs Chauvinists”, da Ariel Levy, e o “Intercourse”, da [Andrea] Dworkin.

Clarissa Wolff: Mesma coisa comigo. O que me levou pra uma leitura mais estrutural das coisas foi refletir sobre anorexia e padrão de beleza. Fui ler coisas sobre esses processos, li [Michel] Foucault na época (de novo por causa da mamãe). Foi com essa consciência mais de classe que comecei a refletir as outras, e daí veio a liberação sexual e aquele meu texto que ficou famoso [“A falácia da liberação sexual e as novas formas de dominação”]. Mas sempre primeiro com essas pautas “classe média” que doíam em mim. E daí li esses mesmos livros.

Deixa de Banca: Caramba! Nossa, eu fico muito frustrada com esse ódio que é destilado contra a Dworkin na internet. Muita gente chama ela de desatualizada também. Mas tenho certeza que qualquer mulher que se relaciona com homens pegar um livro dela pra ler vai se identificar de alguma forma

Vulva Revolução: Eu gosto muito daquele texto, Clarissa! Ele super me inspirou a escrever um com desdobramentos do mesmo tema, o “Mulheres não gostam de sexo ou homens não gostam de mulheres?” e até hoje vem gente falar que sentia essas coisas todas, mas não sabia como dizer. Ou pensava que era conservadorismo sentir essas coisas.

Clarissa Wolff: (opa vou ler!)

As pessoas chamam a Dworkin de desatualizada?

Deixa de Banca: Sim, ela e feministas da segunda onda em geral… São “velhas”, a teoria “não se aplica mais” à nossa realidade…

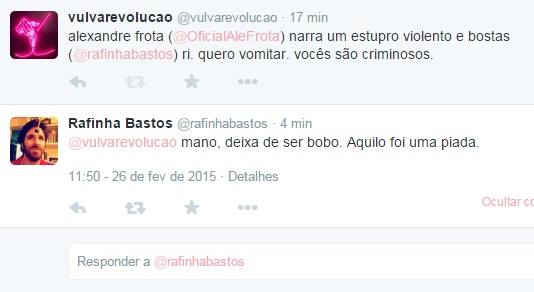

Vulva Revolução: Nossa, sim. E o que me entristece sobre o ódio destilado contra a Dworkin é que foi uma estratégia de desmoralização orquestrada principalmente pela direita norte-americana e por veículos de mídia tipo a Playboy, que faziam charges e textos ridicularizando não apenas as ideias dela, mas a aparência. E isso até hoje reverbera! Até mesmo feministas compram essas ideias de que ela é um ser temível.

Clarissa Wolff: Já vi gente falando que a Dworkin é conservadora (por ser antipornografia etc), mas nunca desatualizada. O argumento não faz nem sentido. Mas tá, ignorando isso…

Deixa de Banca: Sim! Essa ideia de que ela é uma conservadora radical que odeia homens contaminou muitas feministas… E aí muita gente deixa de LER o trabalho dela pra formar uma opinião, que é justamente o objetivo dessa estratégia.

Clarissa Wolff: …eu acho que a Dworkin foi muito diabolizada por ser radical e também porque ela trabalha com conceitos bastante complicados e as pessoas não se aprofundam pra entender. Ler o “Intercourse” de cara é difícil sem ter nada de bagagem teórica anterior. Por isso tem macho que aparece falando que ela dizia que sexo é estupro, quando até na página da WIKIPEDIA tem citação dela dizendo que nunca disse isso.

Vulva Revolução: Vejo pessoas falando que o feminismo dos anos 1970 é desatualizado como um todo. Se for assim, ninguém vai ler nada de filosofia, sociologia e afins nunca mais então, porque sempre é preciso resgatar ideias antigas para pensar o agora.

Deixa de Banca: Exato! Como construir conhecimento sem olhar para o que foi produzido no passado? E às vezes na internet rola muito essa lógica de que se uma parada é “problemática” a gente não deveria ter contato algum com ela… O que é tão contraprodutivo! Porque até pra criticar a gente precisa ter um conhecimento profundo das opiniões adversárias

Clarissa Wolff: Sim!!!!

Deixa de Banca: E foi bem nesse clima que a internet estava quando eu comecei a usar mais redes sociais. Nos grupos “feministas” era quase só briga e gente postando nude, hahaha.

Clarissa Wolff: Hahahaha, caramba! É verdade, rolavam muitos nudes. Em Porto Alegre a gente tinha um grupo mais organizado que foi o primeiro grupo que a gente realmente discutia coisas mais profundas – com briga, mas com argumento teórico, discussão e etc.

Vulva Revolução: Nossa, tinha muito isso mesmo e era bastante desgastante ver tanta gente depositando energia em busca de treta. Sou um pouco mais velha, então peguei uma fase boa no Orkut, com fóruns mais bem organizados e temas sendo discutidos com um pouco mais de profundidade. Tinha um grupo chamado “Feminismo e libertação” que era excelente, me ensinou muita coisa e conheço algumas meninas de lá ao vivo e mantenho contato até hoje. O Facebook deixou tudo mais chato, acho que pelo próprio formato dele. Parece uma arena com um monte de gente falando aleatoriamente com um megafone em busca de visibilidade para si e não em prol de uma construção coletiva de conhecimento…

Deixa de Banca: Sim! Era um uso bem individualista de conceitos que são coletivos. Então era fácil mobilizar as pessoas umas contra outras por tretas individuais como se isso fosse uma grande ação política.

Vulva Revolução: Já participei de lista de emails também que eram bem legais e informativas, mas hoje é tanta coisa o tempo todo que não consigo mais me organizar. Eu abro meu email e tem tanta propaganda, tanta coisa, me sinto zonza. Talvez realmente seja a hora de a gente aprender a organizar o conteúdo que já tem e não só de produzir mais conteúdo? Não sei…

Deixa de Banca: Nossa, sim! Eu também sinto que meu principal problema é não conseguir me organizar pra consumir o conteúdo que eu tenho interesse de consumir. Acaba que eu passo muito tempo lendo potoca no Twitter por já ter me acostumado com esse processo mais passivo das redes sociais, que já fazem toda uma curadoria pra gente

Clarissa Wolff: Eita, como assim?

Vulva Revolução: Não sei, só sinto uma enxurrada de informação me golpeando a todo o instante e às vezes acho que não consigo absorver ou me concentrar em algo como já consegui antes.

Deixa de Banca: Eu nunca usei Google Reader, mas direto vejo gente falando que sente saudade porque ajudava nisso de se organizar

Vulva Revolução: Acho que isso acaba facilitando esse momento atual de dissolução do feminismo e de outros movimentos, né? Todo mundo consumindo manchetes loucamente, todo mundo nessa desorganização e excesso, nesse bombardeio de spam e propaganda, tentando fazer algo útil, mas se sentindo soterrado e absorvendo mais facilmente um feminismo mais clean, prático, rápido.

Clarissa Wolff: Mas será que não foi sempre um pouco assim? O consumo de televisão e revista e jornal e toda a lógica publicitária e de hierarquia de informação existe há 100 anos, fico nervosa com o fatalismo da análise do momento atual, hahahah. Eu acho que qualquer ferramenta é passível de manipulação que gere usos “negativos”.

Vulva Revolução: Ah, sempre! Mas acho que estamos numa transição de modelos e isso traz algumas novidades, embora nem tão novas assim…

Sobre isso de “mobilizar as pessoas umas contra outras por tretas individuais como se isso fosse uma grande ação política”, isso é muito real e me causa muita tristeza. Claro que desnudar machistas, racistas e buscar combater desigualdades e opressões expondo esses comportamentos é importante. Mas vejo essa estratégia sendo usada às vezes com um fundo de rivalidade feminina, quando é contra mulheres, ou com um senso de incompreensão da complexidade humana, exigindo figuras perfeitas.

Clarissa Wolff: A lógica da lacração, né? Nossa, me incomoda muito também.

Deixa de Banca: Nossa, sim. E o pior é ver quem chama esse comportamento de “militância” kkkkkk. Taí mais uma palavra que teve o significado esvaziado.

Vulva Revolução: Uma vez uma moça que mal conheço veio me mostrar prints de uma briga boba que ela teve com outra. Era uma questão que poderia ter sido resolvida entre ambas, envolvia desconfianças e coisas que não eram tão “graves” e tal. Como confiar nessa moça e continuar conversando com ela, por exemplo? Como saber o contexto real daqueles prints? Por que, aliás, eu estava entrando em contato com prints de pessoas que sequer conheço pessoalmente? A gente tem que ficar sempre atenta, porque realmente, há muita confusão entre o que é prática política ou não.

Clarissa Wolff: SIM.

Deixa de Banca: Sim! Pensando nisso, uma coisa que me interessa muito é a recepção ao trabalho criativo de mulheres… Porque se você já fala de uma experiência feminina por um viés um pouquinho mais crítico já colocam aquela etiqueta de FEMINISTA e com ela todo aquele peso que a Vulva falou mais cedo, aquela cobrança de perfeição.

Vulva Revolução: E quando falo dessas coisas, não é em momento algum visando dar munição pra conservadores e pessoas contra o feminismo. Mas pra alertar a nós mesmas sobre como podemos nos machucar, às vezes. A impressão que tenho em alguns momentos é que os homens se unem contra as mulheres, e as mulheres se unem contra elas mesmas. Ou seja, estamos sempre em desvantagem. Queria um senso de ética mais forte entre a gente, de proteção, de saber resolver nossos problemas com diálogo franco e privado, pois nossa liberdade é muito frágil e sempre tem urubus à espreita querendo uma chance pra nos atacar.

Clarissa Wolff: Esses tempos eu entrevistei a Giovana Madalosso, escritora, e ela me falou algo que eu gostei muito. Ela disse “eu sou feminista, minha literatura não”. Porque o trabalho criativo pode ser isento de intenção, saca?

Deixa de Banca: Eu vi essa entrevista! Muito boa. Me identifiquei bastante! Porque a arte não precisa ter um caráter prescritivo, né? E quando a gente entra no campo da política inevitavelmente estaremos discutindo como as coisas deveriam ou não ser. Sem contar que nem sempre a vida pessoal da pessoa vai ser exemplar porque todo mundo é meio confuso… Já vi falarem que a Frida Kahlo não é “feminista” por causa do relacionamento dela com o Diego [Rivera]. Pra começar, por que a gente precisa discutir se a Frida era ou não feminista? Por que a gente não pode entender quem ela é e o que o trabalho dela era, em vez de tentar encaixar ela em expectativas do que uma mulher “forte” ou “livre” deveria ser?

Clarissa Wolff: Sem falar que existe uma diferença entre a nossa compreensão racional e o quanto o nosso emocional nos permite desconstruir na nossa vida. O ser humano é naturalmente incoerente, sabe?

Vulva Revolução: Sim!! Não sei se concordo que o trabalho criativo é isento de intenção exatamente, mas sei que ele pode, muitas vezes, estar trazendo outras facetas que existem dentro de uma pessoa. E a gente precisa complexificar mais o nosso olhar, para entender a complexidade alheia, ao invés de ficar desejando ícones perfeitos e que dialoguem com os nossos anseios de uma forma literal, didática, tatibitati.

Clarissa Wolff: Sim! A gente tem uma tendência de necessidade de ídolos, né? Sobre ser isenta de intenção, me corrijo: não é que ela obrigatoriamente seja, mas pode ser.

Vulva Revolução: Tem aquela moça do Carne Doce, que sempre criticam uma música dela, “Passivo” e, tipo, embora eu nem concorde com muita coisa que já vi ela defendendo, entendo que, enquanto artista, ela explora o que quiser dentro dela e joga pro mundo. Ela não está cantando que quer apanhar enquanto uma líder da ONU, mas enquanto uma artista investigando e apresentando lados diversos de sexualidade e violência, sei lá? Já vi também criticarem uma quadrinista que conheço por ser “falocêntrica” sendo que a personagem que ELA CRIOU está explorando um caminho único que não tem o intuito de ser a representação de todas as mulheres do mundo.

Deixa de Banca: Sim! E essa confusão entre ativista e figuras públicas é prejudicial pra quem de fato se engaja com militância, que tem seu trabalho ignorado

Vulva Revolução: Exatamente! Torna invisível quem está realmente trabalhando para representar ou ser a voz de um grupo. Creio que certas exigências são um tiro no pé por deixarem mulheres que criam de mãos atadas. Acho que tudo é passível de crítica sim, mas a gente tem que criticar com contextualizações. Tentando entender a trajetória da pessoa e não apenas levando em conta nossas expectativas de consumir produtos 100% “empoderados”, rs.

Clarissa Wolff: Exaaaato! Eu acho que existe uma diferença também da mulher falar da experiência PRÓPRIA x o homem falar da experiência do outro, da mulher. Tipo: uma coisa é a mulher falar que (pela condição de mulher e tudo que ela viveu) pode sentir vontade de ser submissa, outra coisa é o homem falar que quer uma mulher submissa. Mas, ao mesmo tempo, tenho um pé atrás com arte que normatiza situações de opressão, tipo “Cinquenta tons de cinza”, porque acho que a cultura e a arte são formas muito poderosas de mudanças e acho que a manutenção da ideologia do status quo passa muito pela arte e pelo entretenimento

Vulva Revolução: Ah, claro! Também acho e critico várias coisas, aliás. Só fico pensando que, às vezes, as mulheres tem um grau de exigência muito alto, tipo “VOCÊ NÃO PODE DIZER ISSO OU DIZER QUE SENTE ISSO” e, sei lá… Eu entendo a análise feminista que fala sobre a mulher erotizar a própria opressão e, ao mesmo tempo, já pedi pra levar uns tapas na hora do sexo?????? Ainda somos frutos desse tempo, em alguns momentos, por mais sofisticados que sejam os nossos pontos de vista, kkkkkkkk.

Clarissa Wolff: Ah, sim, com certeza. E retornando o que foi dito lá em cima, evitar 100% nem sempre é a solução. Me lembra aquele episódio da nova temporada de Black Mirror que a mãe censura o que a filha vê.

Vulva Revolução: Não assisti, mas minha mãe me deu os spoilers todos, rs. Sobre esse lance da perfeição, vocês se sentem cobradas por serem feministas?

Clarissa Wolff: Quando eu ainda era ativa na militância, sim. Hoje em dia que tô afastada, bem menos.

Vulva Revolução: É claro que, assim, com o florescimento da minha consciência feminista, passei a me esforçar pra ser cada vez mais uma pessoa melhor, mais ética e justa. E é muito bom esse sentimento, porque ele parte de um profundo senso de respeito ao próximo e não por medo ou coisas que religiões, por exemplo, tentam impor.

Deixa de Banca: Não. Eu sinto um conflito grande entre querer ter autonomia e ser codependente em relação a homens, mas não vejo em termos de estar sendo menos ou mais feminista. Mas eu nunca tive envolvimento com ativismo feminista, só leio livros sobre o tema e tento aplicar na minha vida pessoal mesmo.

Clarissa Wolff: Mas você não sente essa cobrança externa? As pessoas chegam pra você xingando “como pode gostar de x se é feminista”?

Deixa de Banca: Já rolou cobrança externa sim, por conta de alguns textos que escrevi, mas não me lembro de ter internalizado. Eu sou bem segura comigo mesma nesse ponto (em outros nem tanto). Mas acho que pode ser também porque nunca me envolvi com ativismo, então nunca fui cobrada a um nível que eu realmente considerasse importante. Gente me xingando na internet sempre tá falando besteira, nunca é uma cobrança que eu considerasse de fato válida

Vulva Revolução: Eu sinto que tem gente que tenta usar contra mim. Já me xingaram com termos misóginos, por exemplo, e depois me mandaram artigos acadêmicos sobre ressignificação de xingamentos e se eu fosse feminista mesmo, deveria aceitar e entender, rs. E sempre tentam me colocar nessa berlinda do “se você for feminista mesmo” e aí me empurram uma vontade meramente arbitrária e individual. E isso me deixa até confusa, pois feministas são as piores pessoas do mundo aos olhos do senso comum, mas ao mesmo tempo o senso comum espera as melhores coisas delas.

Você já teve envolvimento com ativismo feminista, Clarissa? Nesses moldes de se envolver politicamente? Eu sempre tive dificuldade, nunca fiz parte de nada organizado e presencial, tipo movimentos, grupos de mulheres, essas coisas. Nos últimos anos comecei a fazer mais eventos relacionados ao blog ou participar de eventos de outras pessoas, tenho um grupo de leitura feminista com outras mulheres, faço atividades em escolas ocasionalmente, ou oficinas em outros lugares, produzo material impresso, mas me sinto sempre muito sozinha. Ou, melhor dizendo, autônoma, independente?

Clarissa Wolff: Eu já, mas meio à distância. Ia em alguns encontros, mas não todos, saca? Também fazia muita coisa por mim, tipo ia em um protesto, fotografava e disponibilizava as fotos, ou produzia festa e doava os lucros. Eram coisas que mantinham um pouco uma distância, porque eu sou uma pessoa muito sozinha, não gosto de sair demais pra coisas presenciais. Então eu ia no que conseguia, tipo uma vez a cada dois meses.

Vulva Revolução: Nunca me sinto bem de me definir enquanto ativista, por nunca ter sido de um coletivo ou algo assim, mas ao mesmo tempo considero minha atuação importante. Acho que, de certo modo, nós todas temos uma personalidade parecida nesse aspecto! De ser mais pra dentro, não pra fora. Pra ser de coletivos e movimentos presenciais tem que ter um fôlego que eu não tenho, perdi o medo de falar em público tem pouquíssimo tempo.

Mas sempre fiquei muito tempo com minhas ideias e acho que a internet é fundamental nesse aspecto, porque se não fosse de outro jeito, eu não sei se estaria me articulando com tanta gente.

Deixa de Banca: Também tenho dificuldade de me relacionar com grupos de pessoas e essa é a questão que mais me afasta de um envolvimento com ativismo.

Clarissa Wolff: Eu acho também que qualquer grupo que constrói algo junto gera muita briga de ego, e isso também me manteve afastada.

Vulva Revolução: Nossa, sim! E nem sempre as pessoas estão na mesma página ou se dedicam com o mesmo afinco a algo que foi decidido conjuntamente. É muito complicado. Entendo que nem todo mundo tenha tempo ou disposição emocional pra se envolver com temas mais abertamente politizados, mas não dá pra negar que às vezes falta uma noção maior de responsabilidade sobre si mesmo. E sobre as próprias ações…

E o ser humano já é complicado por natureza, então acho que quando está lidando com questões tão dolorosas, pessoais, que envolvem direitos, experiências negativas, descobrimentos, tudo fica ainda mais difícil, porque cada pessoa está em uma fase diferente, enfrentando questões diferentes… Só político branco e rico mesmo que consegue achar que política não envolve áreas profundas do próprio subjetivo e fala toda hora em termos técnicos e supostamente imparciais, kkkkkk (cada k uma lágrima).

Clarissa Wolff: kkkkkkk (aqui também).

Vulva Revolução: Mas vamos falar de uma coisa boa: o impacto positivo do feminismo em nossas vidas. Porque temos críticas e anseios, mas acho que é um tipo de conhecimento que traz muita libertação também.

Deixa de Banca: Vamos! Acho que o feminismo foi muito importante para que eu pudesse me desprender de varias expectativas que me faziam mal. Como necessidade de estar maquiada, depilada, de ser sempre compassiva, de não valorizar minha produção intelectual, de antagonizar outras mulheres, de buscar aprovação masculina o tempo todo… E também foi pelo feminismo que eu reconheci meu racismo e consegui desenvolver empatia pelo movimento negro

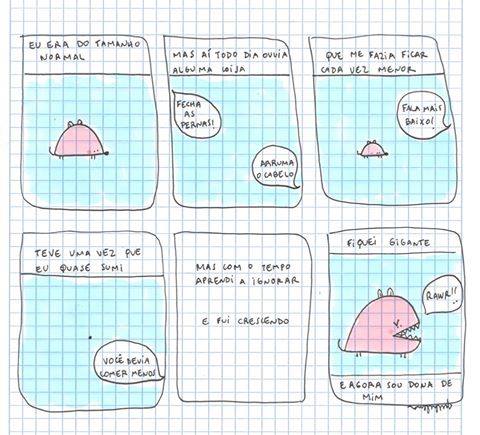

Vulva Revolução: Eu melhorei minha relação comigo mesma, com os outros, com minha aparência, peso (uau, quem vê pensa que tô vendendo shake da Herbalife) e desconstruí muitas certezas sobre o mundo ao meu redor que me deixaram com um olhar mais aberto para novos modelos de relações amorosas, amizades, que me fizeram entender mais outras mulheres, inclusive as da minha própria família.

Deixa de Banca: Nossa, isso de entender mulheres da família foi muito forte pra mim também. Parei de antagonizar a minha mãe depois do feminismo. Nossa relação ficou muito melhor.

Clarissa Wolff: Eu melhorei muito a minha autoestima, minha relação com o mundo e também entendi melhor quem eu quero ser e como me posicionar pelo que eu acredito. Acho que a relação com as outras pessoas também muda, vira mais verdadeira e a gente perde menos tempo com relações superficiais

Vulva Revolução: A gente para de culpar nossas mães por tudo, né? E começa a entender que elas sofreram ou podem ter sofrido todas as mesmas coisas que outras mulheres por aí, infelizmente (aliás, a gente sempre acaba mencionando nossas mães nessas conversas! Só uma observação curiosa).

Clarissa Wolff: Hahahahaha, é verdade. E, sim, o foco deixa de ser o conflito.

Vulva Revolução: Eu acho legal a gente abordar a parte boa, pra que fique claro que as críticas visam apenas reflexões que tragam melhorias para todo mundo. Já não tenho mais paciência pra umbiguismos, pra mulher branca sendo tratada como universal e mais importante, então se a gente pensa em como as alterações individuais podem ajudar nas mudanças coletivas, a gente vai guiando nosso trem pra trilhos mais firmes…

Clarissa Wolff: Eu admiro muito mulheres como a Gail Dines que seguem firmes no fazer político mesmo depois de tanto tempo.

Vulva Revolução: Nossa, e mesmo com tanta pedrada.

Essa parte de não antagonizar mulheres que a Deixa de Banca falou foi muito importante pra mim, até porque além do bem-estar causado por alimentar amizades profundas, existe também uma parte política importante no agrupamento entre mulheres. A gente ganha mais voz e força mesmo nos âmbitos mais individuais da vida. Só acho que isso precisa agora ser rompido com mais força quando se fala em brancas e não-brancas de modo geral. Às vezes me irrito quando alguém me fala “precisamos levar o feminismo para a periferia” e sempre respondo “você é que precisa conhecer o feminismo feito na periferia”.

Deixa de Banca: Concordo 100%!

Clarissa Wolff: Sim!

Vulva Revolução: Pois enquanto mulheres brancas, percebo que não temos que “levar conhecimento” desse modo paternalista, mas ajudar outras mulheres a ter acesso ao que temos. A maioria das mulheres sabe que não “merece” apanhar, mas não tem acesso aos próprios direitos, não é amparada por leis como deveria, não conhece os trâmites burocráticos (que é diferente de não entender a situação em que se encontra).

Clarissa Wolff: Você falou em Bikini Kill, a Kathleen Hannah largou o riot grrrl por coisas assim.

Vulva Revolução: Sério? Li uma entrevista muito boa dela naquele livro “Não devemos nada a você” em que ela estava em um período de muitos dilemas, mas não sabia. O que ela disse sobre o movimento?

Clarissa Wolff: Eu li no livro “Girls to the front” como o racismo impactou, ela acabou saindo por causa de coisas assim.

Vulva Revolução: Nossa, não sabia! Eu facilitei uma roda de conversa em um espaço no Rio de Janeiro [Motim] e a Bah Lutz, do Bertha Lutz [banda punk e feminista de Minas Gerais], desenvolve um projeto em forma de zine chamado “Preta & Riot” em que ela mapeia mulheres negras envolvidas com o riot grrrl no Brasil. Ela falou bastante sobre a invisibilidade negra nesse meio e sobre a canonização da Kathleen Hanna que acaba centrada nessa cultura de idolização e celebrização que tanto queremos acabar. Isso me fez ver que eu mesma conhecia poucas mulheres negras envolvidas com o riot grrrl e comecei a pesquisar mais e mais, com a ajuda do material dela, inclusive.

Deixa de Banca: Aliás, uma coisa que me incomoda é essa percepção de que o feminismo é branco quando, na real, sempre existiram mulheres negras organizadas para defender os seus interesses. A diferença é que as brancas têm mais credibilidade e visibilidade na sociedade. A bell hooks fala muito sobre isso em “Ain’t I a Woman”. Então às vezes uma crítica ao feminismo que se entende como racialmente consciente na verdade está invisibilizando mais ainda o trabalho de mulheres negras

Vulva Revolução: Sim, isso é! Existem mulheres negras organizadas desde sempre e que precisam de visibilidade enquanto grupo, e às vezes o discurso branco fica se repetindo muito entre “precisamos reconhecer nossos privilégios” e “precisamos incluir mulheres negras” (como se elas estivessem de fora e não como se já estivessem organizadas). Precisamos ler, consumir, assistir, naturalizar a intelectualidade negra e os feitos de pessoas negras em nosso cotidiano, e não só falar da nossa culpa branca e aceitar uma e outra.

“The Devil Wears Nada”, ilustração de Polly Nor

“The Devil Wears Nada”, ilustração de Polly Nor