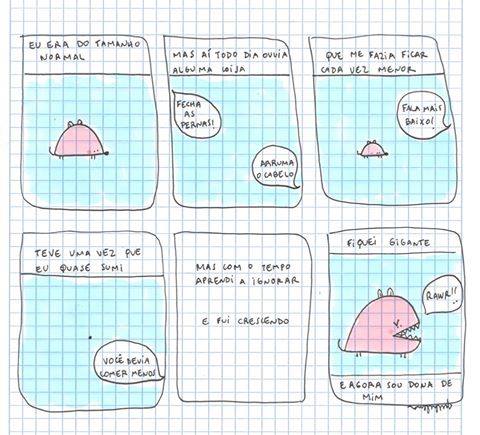

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou oficialmente a existência da atual pandemia do novo coronavírus. Por conta do COVID-19, um mundo já de cabeça pra baixo ficou ainda mais entortado. Muitas são as inseguranças e mistérios envolvendo o vírus, que se alastra tão rápido quanto fogo em pólvora. Como funciona? Por que existe uma gama tão diferente de sintomas e reações? Quantas mortes ainda teremos? É preciso mesmo dar banho em saco de arroz? Quais as melhores máscaras a serem utilizadas?

Desde então, sentei inúmeras vezes em frente ao computador na tentativa de escrever algo pra postar aqui. Não rolou. Nunca sentia firmeza nos meus próprios pensamentos, todos tão embaralhados por esse delicado momento que praticamente o planeta inteiro está a enfrentar. Agora é que finalmente me surgem palavras e consigo organizar algumas ideias. Mas só algumas, pois a confusão segue grande. Essa pandemia tem escancarado muitas coisas: desigualdades, incertezas, medos. O egoísmo humano e a ganância política estão em evidência, piscando em neon. Contudo, existem também iniciativas que demonstram lados melhores das pessoas, como projetos sociais de emergência ou redes de apoio informais (não que isso signifique que o momento atual tenha algum lado bom, longe de mim alimentar esse pensamento cretino e falsamente good vibes de quem vive iludido em bolhas de privilégio e negação).

Negligência bionazista

É um horror observar como o (des)governo atual tem utilizado essa crise sanitária para justificar uma crise econômica que já estava no horizonte faz tempo (e que é um projeto, sempre válido relembrar). Uma espécie de bionazismo está em curso no país. Em prol de uma agenda genocida, figuras de poder criam obstáculos e evitam medidas que poderiam proteger a população em diversas esferas ao mesmo tempo em que veiculam uma falsa ideia de que tudo o que está acontecendo, incluindo as mortes, é inevitável, foi sem querer, é o destino. Não existe sequer uma campanha nacional, de grande alcance, que explique o que já se sabe até o momento e que ensine as pessoas a usarem máscaras ou higienizarem as mãos corretamente, entre outras medidas necessárias para tentar conter a disseminação do vírus. Temos que ler abobrinhas diárias que celebram, com escárnio, o alto número de recuperados e ignoram lutos e memórias (e, por conta das possíveis sequelas pós-COVID, será que os recuperados estão mesmo tão recuperados assim?) ou que pregam tratamentos e profilaxias sem embasamento científico. Vacina, testagem em massa, auxílios para pequenas empresas e pessoas em situação de vulnerabilidade… Cadê?

Raiva e sensação de impotência são sentimentos comuns a qualquer um que tenha senso.

Como disse a professora de direito e psicologia da Universidade de Pensilvânia Tess Wilkinson-Ryan em um artigo publicado em julho do ano passado no The Atlantic, a situação atual coloca na mão das pessoas o fardo de fazer algumas das análises de risco “mais frustrantes e confusas de suas vidas”. Certas perguntas como “ir ao shopping é seguro?” ou “será que posso encontrar meus amigos?” não deveriam ser respondidas apenas por indivíduos, mas por políticas delineadas por autoridades. E é isso aí, né? Estamos em um cenário de individualização de culpas enquanto líderes e instituições se isentam de responsabilidades, as informações necessárias para tomadas de decisão mudam a todo o tempo e o cidadão comum não tem necessariamente os conhecimentos para decodificá-las, pois muitas estão em âmbitos técnicos e requerem certos acúmulos de saberes. O que sobra, em plena “era da informação”, é chuva de fake news e muita confusão, pois até “figuras de autoridade”, que deveriam se embasar em evidências, embarcam em baboseiras. Triste, triste, triste.

(Meu primeiro estágio de jornalismo foi em um site de saúde na época da pandemia do H1N1 e, ainda que fosse uma pandemia com outras dimensões, que diferença. Políticas e dados mais claros, líderes que não estavam tentando deliberadamente matar a população, entre mil outras coisas).

Desigualdades escancaradas

O vírus pode atingir geral e causar mortes ou sequelas em categorias variadas de seres humanos, ainda que grupos específicos estejam mais vulneráveis – e eles são muito mais amplos e complexos do que o senso comum imagina. Quem, afinal, não tem pai, mãe, avô, tia mais velha? Quem não tem uma conhecida diabética e/ou gestante de alto risco, um amigo com asma ou um colega que mora em alguma região que falta água e o saneamento básico é precário? A desculpa de que quem morre tinha comorbidades, como uma espécie de justificativa, não é válida. Ninguém é “perfeito” e ninguém deveria ser descartável. Eugenia pra abafar negligência? Ridículo! E curioso notar que, no início disso tudo, os mais velhos eram sacaneados por não cumprirem o isolamento para, sei lá, irem ao mercado às seis da manhã, hoje temos muitas pessoas em festas, shows e outras enormes aglomerações esquecendo que, mesmo que fiquem assintomáticas, seguem sendo possivelmente transmissíveis. São muitas questões.

Pandemia e feminismo

Os debates feministas seguem importantes nesse momento, ainda que muita gente tente secundarizá-los. Ano passado, a escritora Thaís Campolina fez um importante apanhado que ressalta questões extremamente relevantes para as mulheres durante a pandemia: trabalho acadêmico, trabalho doméstico, violências dos mais diversos tipos, saúde sexual e reprodutiva, mercado profissional e geração de renda. Até mesmo a questão do negacionismo científico, como ela relembra, tem um componente de gênero e os homens acabam sendo a maioria entre os que não querem tomar as devidas precauções, pois pelo visto abala demais a masculinidade de alguns aceitar que um vírus pode derrubá-los e que cuidados coletivos são necessários. Leia: O que a pandemia tem a ver com feminismo?

Também no ano passado, foi lançada a pesquisa Sem Parar: o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. Acesse aqui. O estudo foi realizado pela iniciativa Gênero e Número e pela SOF Sempreviva Organização Feminista com o intuito de mostrar, em dados e relatos, impactos do contexto de isolamento social na crise da saúde para a vida das mulheres, considerando desigualdades de raça. Os dados mostram que metade das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. E mostram, ainda, que a realidade não é a mesma para todas: ao olhar apenas mulheres que estão em ambientes rurais, nada menos que 62% das participantes da pesquisa afirmaram que passaram a ter esse tipo de responsabilidade. Já as mulheres negras possuem menos suporte nas tarefas de cuidado e engrossam fileiras de desemprego. Entre outras importantes questões que devem ser observadas com atenção.

Meu universo particular

Como em tudo na vida, cada pessoa está vivendo esse momento de forma única. Passei, e passo, por vários estágios mentais: já fiquei completamente desesperada, já fiquei paralisada, meio sem reação e emoções, já fiquei mais tranquila e resignada… No momento, a ansiedade bate forte, afinal, já estamos na mesma situação tem um ano. Na verdade, a situação está pior, ruim, péssima, terrível. Cada vez mais pessoas próximas estão contraindo o vírus, ficando sequeladas, perdendo parentes e amizades. Dói. Por isso, e muito mais, nunca, nunquinha mesmo, podemos esquecer que a gestão da atual pandemia no Brasil está sendo feita de modo completamente criminoso e não precisava ser assim. Lá na frente, muitos dos responsáveis vão culpar as pessoas, as festas, a falta de aderência ao fajuto “tratamento precoce” etc. E vão lavar as mãos, apenas no sentido figurado mesmo, infelizmente. Aliás, isso tudo já está acontecendo, não é mesmo?

A pandemia se anunciou, em 2020, quando eu estava em uma viagem no exterior. Ganhei uma bolsa para ir ao festival SXSW (que, claro, foi cancelado) e, olha, começar a viver essa experiência nos Estados Unidos daria um outro post inteirinho de reflexões… De lá pra cá, mudei de casa, de cidade, de casa de novo, lancei meu primeiro livro de contos, chamado Homens que Nunca Conheci (é desafiador demais gerenciar um lançamento apenas pela internet, então CLIQUEM AQUI E COMPREM MEU LIVRO rs) e fiz várias outras coisas. Sigo trabalhando como repórter de cultura, participei de cursos (e ofertei um), passei na qualificação do mestrado e agora estou, aos trancos e barrancos, tentando terminar minha dissertação (meu cérebro está derretido, admiro demais quem anda conseguindo estudar normalmente ao mesmo tempo em que me questiono se essas pessoas realmente existem), me envolvi em projetos que vão da cultura à saúde, mergulhei no mundo digital (e não aguento mais, sinceramente), cozinhei muito, vi muita série, deixei o cabelo crescer, vou ter um filho (yay!) etc.

Apesar de tanta mesmice e silêncio, que faz com que o desânimo muitas vezes fale mais alto, a vida continuou. Porém, em um ritmo muito mais lento e com muito cuidado. E com uma constante sensação de que tudo está suspenso e estou eternamente esperando a volta de algo que nem sei bem o quê é. Precisamos encontrar motivos para continuar, todos os dias, mas sem entrar em um estado de negação. Sou contra esse negócio de “evitar notícias ruins” e, pelo contrário, estou sempre buscando me informar em fontes confiáveis, até para me proteger (e proteger quem está ao meu redor) de acordo com evidências mais recentes, já que elas mudam o tempo todo (recentemente, começou a se falar bastante da importância de utilização de máscaras mais potentes, por exemplo).

E é importante lembrar que no meu universo existe também muita angústia, câncer na família, solidão, dias repetitivos e enlouquecedores, calor, medo, saudades enormes de várias pessoas que não estou vendo pois realmente me isolei o máximo que posso (tenho a sorte de trabalhar de casa, mas só me venham com papo de “privilégio” quando eu não for mais pejotizada, please) e, como já falei várias vezes, minha mente está pifada. Sério. Tem vezes que me pergunto se um dia vou conseguir escrever ou ler igual antes da pandemia, mas estou tentando não me cobrar tanto – e falhando miseravelmente. Meus prazos e compromissos seguem batendo na porta. Minhas ambições pessoais também.

Sinto falta de andar em ruas lotadas, de festas, de lanchar com minhas amigas no final de um longo dia, de entrevistar pessoas ao vivo, de almoçar com minha família nos fins de semana, de sair sem rumo com meu namorado, de frequentar museus ou ir ao cinema, de ir ao mercado com tranquilidade… A lista é infinita. Nesse último ano, abracei minha mãe no máximo duas vezes. Maneiras de demonstrar cuidado, apoio e afeto estão sendo reinventadas (fazer compras pra alguém, ligar, levar uma comidinha, sei lá), e não sei se vou saber socializar em grande escala de novo um dia (até me pergunto se um dia já soube). Na real, é estranho lembrar que as coisas já eram difíceis antes, a sociedade já era egoísta, apressada, negacionista, já triturava existências com desigualdades profundas e depressão, e que um pós-pandemia (no contexto brasileiro não consigo nem visualizar quando pode ser) envolve uma necessidade urgente de mudança de valores, sistemas e organizações.

Não podemos simplesmente almejar o mundo anterior, pois ele que nos trouxe até esse mundo aqui.

Se cuidem ❤

Espero que, na medida do possível, você aí, que me lê, esteja bem. Mas sei que com o alto número de mortes que o Brasil possui atualmente em decorrência de uma única doença (número subnotificado, diga-se de passagem) e com o cenário de incertezas que se desenha pra todo mundo, em diferentes níveis, muita gente não vai estar. Temos consequências físicas, psicológicas, sociais e econômicas da pandemia para lidar, temos muitos lutos para enfrentar, temos rituais desfeitos, temos celebrações interrompidas… Então, do alto da minha sensação de impotência, mando beijos e abraços virtuais e desejo força para quem precisar. Valorizem a arte, a cultura, a ciência, as produções locais (de alimentos, roupas, livros, que seja), a educação, as redes de apoio.

(Ai, ai. Estranho escrever, escrever, escrever e ainda sentir que falta tanta coisa. Sabe?)

(Confesso que ando cada vez mais cansada do blog e de atuar nas redes sociais dentro dos moldes atuais que cooptam saberes ao mesmo tempo que invisibilizam pessoas, algo que já mencionei antes até. Somando isso com a estafa mental, ploft, me pego refletindo sobre a relevância de manter certos projetos, como esse aqui. Papo pra depois.)

“The Devil Wears Nada”, ilustração de Polly Nor

“The Devil Wears Nada”, ilustração de Polly Nor